魅力5 カーボンニュートラルへ

地熱、小水力、バイオマスなど、豊富な再生可能エネルギー資源を活かす

再⽣可能エネルギー先進県おおいた

⼤分県は、⽇本⼀の発電規模や源泉数・湧出量を誇る「地熱・温泉熱」、九州⼀のポテンシャルを持つ農業⽤⽔路などを活⽤した「⼩⽔⼒」、さらには豊富な森林資源を活かした「バイオマス」など、多様かつ豊富なエネルギー資源を有しています。

千葉⼤学倉阪研究室(千葉⼤学法政経学部 倉阪秀史教授)とNPO法⼈環境エネルギー政策研究所の共同レポートである「永続地帯2022年度版報告書」によると、本県の再⽣可能エネルギー⾃給率は全国2位とされています。

特に、発電量全国ーを誇る九州電⼒(株)⼋丁原地熱発電所(九重町)や別府市などの家庭で⽇常的に⾏われる温泉熱利⽤などにより、地熱発電・地熱(温泉熱)利⽤は供給量全体の30%以上を占めています。

九州電力(株)八丁原発電所

(株)グリーン発電大分 天瀬発電所

城原井路小水力発電所

⽔素の地産地消に向けた取組(⼤分版⽔素サプライチェーンの構築)

再⽣可能エネルギーを活⽤した⽔素製造実証事業

⼤分県九重町では、(株)⼤林組(本社:東京都)が令和3年7⽉から地熱発電電⼒を活⽤したグリーン⽔素製造実証プラントの運転を開始しています。製造されたグリーン⽔素は、県内外の⽔素ステーションのほか、⽔素エンジン⾞両や、船舶⽤燃料電池システムの実証運転⽤の燃料、県外の試験研究機関などに運ばれ、実際に利⽤されています。

さらに、同じく⼤分県九重町では、清⽔建設(株)(本社:東京都)が環境省事業(CO2排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業)に採択され、⼤分県内に豊富に存在する地熱エネルギーと、豊かな森林資源から作られる⽊質バイオマスを活⽤した低コスト・グリーン⽔素を製造する実証事業が令和4年度に⾏われました。今後は商⽤規模での⽔素製造が期待されます。

(株)大林組 グリーン水素製造実証プラント

⼤分県エネルギー産業企業会「⽔素関連産業分科会」の⽴上げ

⼤分県の⽔素に関するポテンシャルを活かし、⽔素供給から利活⽤まで、関連する産業の育成に向けた取組を進めるため、令和3年6⽉に⼤分県エネルギー産業企業会(事務局:⼤分県商⼯観光労働部新産業振興室)に「⽔素関連産業分科会」を設⽴しました。⽔素に関する情報発信やセミナー開催のほか、参加企業間のマッチングや事業創出を図っています。

県内の企業では、半導体産業等から発⽣するシリコン含有廃棄物からの⽔素製造や⽵の熱分解による⽔素製造に向けた研究開発や、⽔素等を燃料とする外航船の投⼊に向けた研究などが⾏われています。また、県内で製造された⽔素の新たな利活⽤先の検討も進んでおり、⼤分県版⽔素サプライチェーンの構築に向けた取組が加速しています。

⽔素関連産業分科会の様⼦

⽔素に関する⽀援制度の充実

⼤分県エネルギー産業企業会では、⽔素等に関する研究開発や実証試験等に対する補助制度(エコエネルギーチャレンジ⽀援事業)を設けており、会員企業のチャレンジングなビジネス展開を⽀援しています。

また、県では、⽔素ステーションの整備や燃料電池⾃動⾞・燃料電池フォークリフトの導⼊に対する補助制度を設けており、国や市町村の補助制度と併⽤することができます。

清⽔建設(株)⽔素製造実証開始式

「グリーン・コンビナートおおいた」の実現に向けた取組

「グリーン・コンビナートおおいた推進構想」の策定

県内には鉄鋼や⽯油化学、⽯灰、セメントなどの基礎素材型産業が⽴地し、⽇本経済を⽀える⼀⽅で、CO2排出量は全国13位(県⺠⼀⼈当たりの排出量は全国1位)となっており、排出抑制が喫緊の課題です。⼤分コンビナートには、九州唯⼀の製油所や九州最⼤のLNG⽕⼒発電所など多様な企業群が存在し、令和元年の製造品出荷額等は約2兆円と県全体の46%を占めていることから、そのカーボンニュートラルと持続的成⻑の両⽴は、県勢発展の最重要課題の⼀つです。

このため、産学官連携の「グリーン・コンビナートおおいた」推進会議において、2050年を⾒据えた変⾰の姿を関係者共有の「グリーン・コンビナートおおいた推進構想」として取りまとめました。その実現に向けた取組を今後着実に進めていきます。

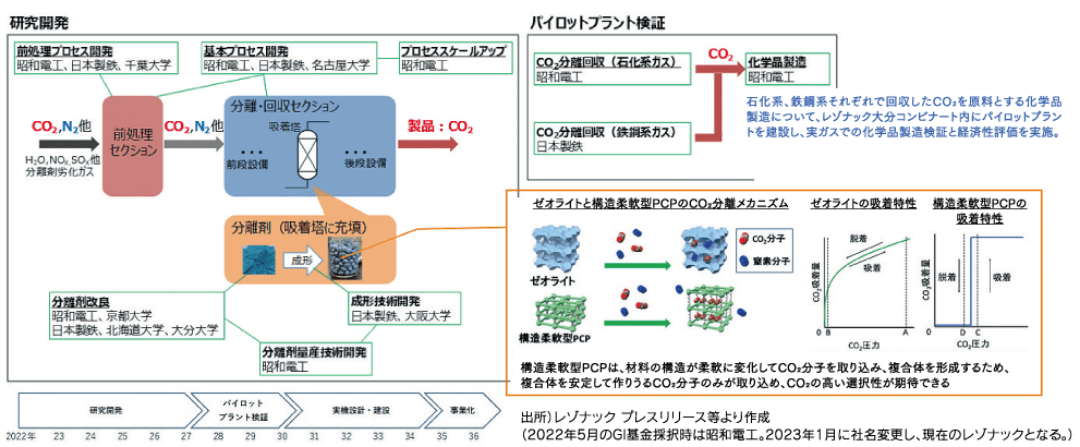

レゾナックと⽇本製鉄、6つの国⽴⼤学と連携し、⼯場排出ガスに含まれる低濃度CO2の分離回収技術開発に着⼿

株式会社レゾナックと⽇本製鉄株式会社、および6つの国⽴⼤学(⼤分⼤学、⼤阪⼤学、京都⼤学、千葉⼤学、名古屋⼤学、北海道⼤学)が共同して進める事業が、国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「グリーンイノベーション基⾦事業」に採択され、2022年10⽉より技術開発を本格始動しました。

本事業は、両者および⼤学が持つ技術を使って、低圧・低濃度(⼤気圧・CO2濃度10%以下)の排出ガスから効率的にCO2を分離・回収するもので、画期的な低コスト実現をターゲットに2030年代後半の社会実装を⽬標にしています。さらにレゾナックは、回収したCO2を化学品の原料として再利⽤し販売するまでのビジネスモデルの構築を⽬指します。